產值超3億元!西湖區這片“綠葉子”致富有門路

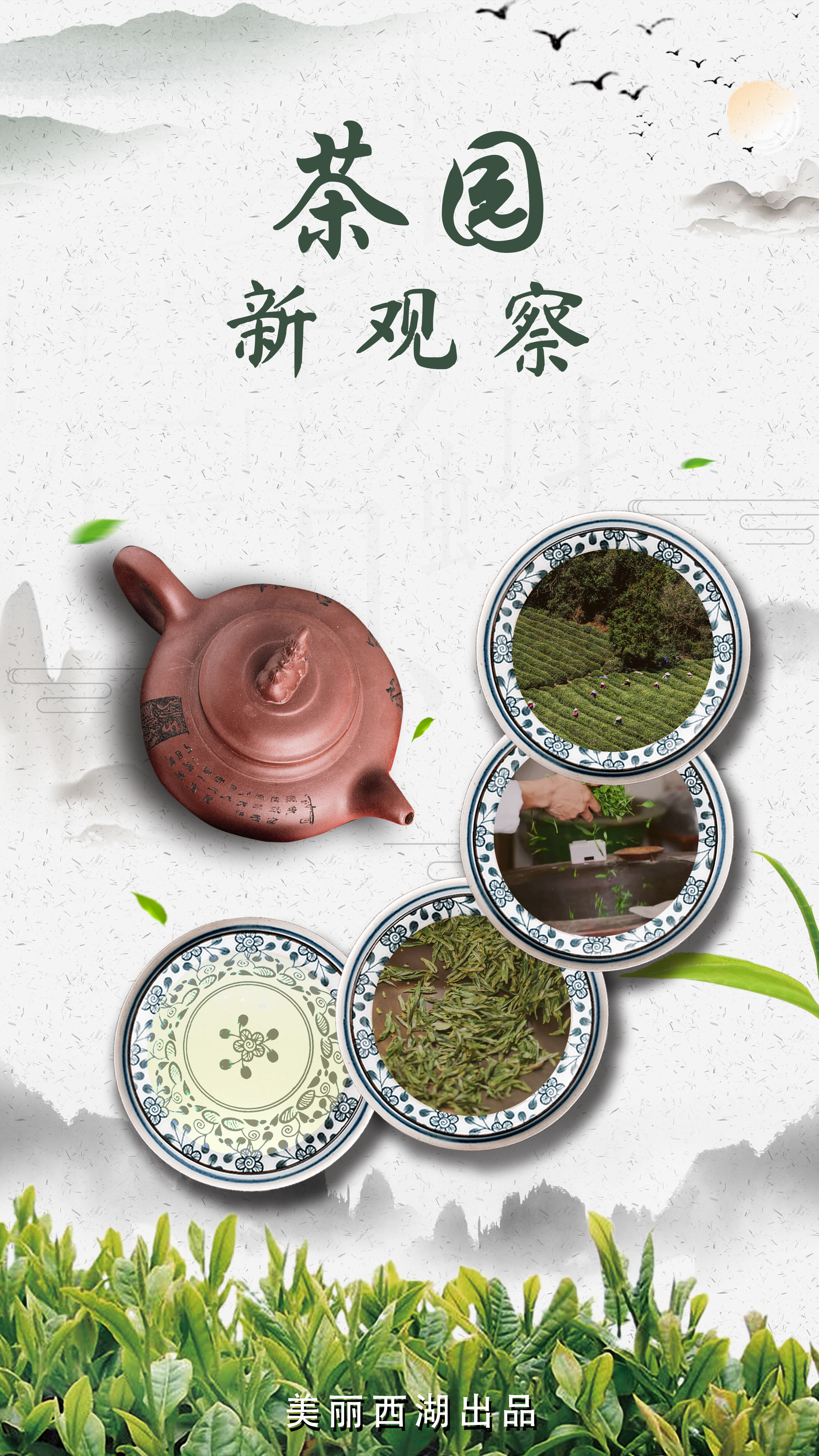

4月,西湖區茶山吐翠,薄霧縈繞間,郁郁蔥蔥的茶樹層層疊疊。

茶田里,采茶工采摘下一抹抹新綠;炒鍋里,飄出縷縷茶香;茶企里,制茶設備運轉正忙;茶園里,漫山遍野的綠色成為絕佳背景……如今,西湖區擁有茶園面積1.66萬畝,涉及轉塘、留下、雙浦、靈隱四個鎮街。2023年西湖龍井品牌價值評估達82.64億元,連續5年蟬聯國內茶葉區域公用品牌榜首。這片“綠葉子”不僅成為西湖區的一張“金名片”,更走出了一條致富路。

群山育好茶,數字賦能讓茶葉更香

好山好水育好茶。西湖龍井茶生長在三面環抱的群山中,峰巒疊翠,依山傍水,茶園與森林相連,優越的自然環境孕育了出眾的茶葉品質。

每年,從清明節前一直到谷雨,是西湖龍井采制的黃金期。在留下街道楊家牌樓,山坡上到處是茶樹。

連日來,頭戴斗笠,挎著茶簍的采茶工們一早便上山采茶,他們穿行于茶園間,指尖嫻熟地采摘著新鮮細嫩的葉芽。一芽兩葉,一提一捏,不一會兒,簍里盛滿了青葉。最近,采茶季接近尾聲,采茶工們也乘上返程的大巴車,只待來年開茶時。

好茶不僅源于得天獨厚的生長環境,也離不開背后的科學管護。

趙忠平是土生土長的茶人,自小就與茶打交道,他的石人塢茶社便位于自家茶山旁。

放眼望去,茶社門口的茶田上架著白色的支架,與周邊的茶田相比,尤為突出。“支架是備用的,夏天用來防曬,倒春寒的時候拿來防寒。”趙忠平說,這片茶田也是他的試驗基地,“像一些有機肥產品我也會在片田進行試驗,看看成效怎么樣,再用到其他茶田上,這樣可以減少開支,也能讓茶葉的品質更好。”

眼下,趙忠平經營著30畝的茶園,當了十一年植保員的他更是茶農們眼中的“植物醫生”。“施肥我們用菜籽餅等有機肥,防治有智慧生態防治平臺,植保還有無人機噴灑,藥物管控更科學,防治效果也更好。”現在,不少茶農跟著趙忠平管護茶樹,不僅花費成本低,產量和品質也大大提高了。

事實上,西湖區的茶葉種植早已裝上了“智慧大腦”。紅黃色板、綠色“路燈”、船型誘捕器……這些智能防控“管家”在西湖區的茶園里隨處可見。目前,西湖區建立茶園智能監測站10個,布點茶園氣象、土壤和蟲情等監測設備30套,天敵友好型殺蟲燈738盞,聲光防控設備12套,視頻監控設備3套,依托物聯網技術,通過手機移動端遠程操控,構筑西湖龍井茶園智慧防控網,讓茶葉更安全、茶園更生態,同時也為西湖龍井的品牌保護增添了一份保障。

手藝煉茶香,兩個巴掌間有溫度

山上,新鮮的青葉隨春風搖曳;山下,茶香也在炒茶師的手中彌漫。

前不久,2024年西湖區西湖龍井茶炒茶王大賽落幕,趙忠平蟬聯“炒茶王”稱號。緊接著,他又參加了“越鄉杯”2024浙江省龍井茶炒制技能大賽,獲得“浙江省龍井茶制茶大師”榮譽稱號。

從13歲炒茶至今,炒茶四十幾年的趙忠平,對這兩個巴掌間的功夫早有領悟。“炒茶要用心對待每一顆茶葉,把形、湯、香、味、底這五個基本方面做到最好。”只見他將篩好的茶葉灑入預熱好的鐵鍋中,全憑一雙手,在鐵鍋中不斷變換手法,炒制出帶有蘭花香的西湖龍井茶。最近,趙忠平天天守著炒茶鍋,十余日連軸轉,還成功減肥15斤。

2008年,西湖龍井茶制作技藝成功列入了“國家級非物質文化遺產”名錄并加以保護。2022年,西湖龍井茶制作技藝作為“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”的重要組成部分,列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

為更好傳承國家級非物質文化遺產、弘揚西湖龍井茶文化,越來越多的大師云集,西湖區現有西湖龍井非遺傳承人7人、九曲紅梅非遺傳承人7人、西湖龍井炒茶大師8人。

通過開展西湖龍井手工炒茶集訓、九曲紅梅制茶技術培訓、技能評定等,“一綠一紅”的裊裊茶香也在一代代茶人間傳承。

在石人塢茶室里,從大廠辭職,回村做“茶二代”的戴清清正舉著手機記錄下師傅趙忠平的炒茶日常。在今年的炒茶王大賽上,年輕茶人也越來越來多,“茶二代”“茶三代”紛紛接過接力棒,加入炒茶的隊伍中。

茶葉變產業,西湖龍井飄香世界

茶社的隔壁是趙忠平的茶廠,伴隨著機器的轟鳴聲,一袋袋新鮮的青葉在這里變成了茶葉成品,銷往市場。

手藝精湛的老師傅,為什么用上機械炒茶?

“像我全手工制作一斤干茶要8個小時,一臺機器一個小時就可以做一斤干茶。”趙忠平的茶廠里有20臺炒茶機,機械炒茶大大提高了效率,節省了人力成本。

每天一早,趙忠平就會設置好壓量、溫度、投茶量等參數,徒弟將經過攤涼、殺青的青葉放入機器中,機器便開始模擬手工翻炒。

從培育、采摘,到制作、銷售,趙忠平的茶社和茶廠讓“一片葉”變成“一條業”。“有些年紀大的茶農的茶葉沒有銷路,我們就收購他們的青葉,茶農只需要管理茶樹,后面的銷售等環節由我們來負責。”現在,趙忠平的茶企里既有西湖龍井茶、九曲紅梅茶等品種,也有禮盒裝、普通裝和全手工、半手工等各類型,供顧客選購。

值得一提的是,這些西湖龍井茶都帶有它的“身份證”——西湖龍井茶防偽溯源專用標識。消費者只需掃描西湖龍井產品中的溯源碼,就可以了解茶葉從茶園到茶杯的全過程。

記者了解到,目前西湖區內像趙忠平般的茶農有6460戶、茶企100家,其中市級農業龍頭企業6家、區級農業龍頭企業6家。2023年,西湖區茶葉產量394.36噸、一產產值33703.7萬元,其中西湖龍井茶產量327.86噸、產值32150萬元,茶農的錢袋子逐漸鼓起來。

茶園變美景,解鎖“茶+”新可能

茶葉,一頭連著茶農,另一頭連著消費者。

“從茶園低碳管理、病蟲害綠色防治,到茶梗廢棄物資源化利用、綠色低碳包裝,我們給西湖龍井茶貼上了這張‘綠標簽’。”轉塘街道相關負責人介紹,去年,轉塘街道西湖龍井碳排放20.446千克,在“2024西湖龍井春茶季”上,西湖龍井碳標簽正式啟用,就此西湖龍井邁入了綠色低碳新時代。

低碳茶園讓鄉村美景鋪就“綠”的底色,“茶+”也玩出了新花樣。

建起民宿、開起茶館、辦起露營地,正逢春日好時節,連片成行的茶園美如畫,是個游玩的好去處。清明小長假期間,龍塢茶鎮的春茶季鄉村旅游受到了眾多游客的歡迎,農家樂更是預定火爆、一位難求,共接待游客2.54萬人次。

除了旅游,傳承千年的茶文化更歷久彌新。用西湖龍井葉子做的紅茶、蘭花香的茶葉是怎么炒出來、龍井茶等級劃分……戴清清的視頻號“茶農清清”里,更新著炒茶日常,科普茶葉知識。在轉塘街道,上城埭村的茶農俞華明在茶園里唱Rap,引來了粉絲和顧客。西湖龍井春茶季活動、中華茶奧會、九曲紅梅茶文化節,一場場茶事活動弘揚著茶文化。坐落于龍塢茶鎮內的西湖龍井茶博物館將各類龍井茶文物至于其中,講述著西湖龍井茶的誕生和發展歷程。

茶與科技相遇,也讓西湖區有了新“茶道”。由西湖區政府和中國農業科學院茶葉研究所共同籌建的茶產業技術創新中心,將整合優化人才、技術、平臺、成果等茶葉科技創新資源,開展茶產業“卡脖子”關鍵核心技術攻關。“我們著力打造茶樹生物育種、數字茶業與茶葉營養健康三大平臺,為茶科技發展提供集成、工程化的創新技術產品和成果,進一步提升茶葉科技創新能力和產業競爭力。”區農業農村局相關負責人說。

西湖龍井,一杯茶香是千年的傳承。從一片葉子到一條產業,在茶的背后,是數千年來的文化積淀,是世代茶人的匠心傳承,更是新一代的創新之旅。